Defensora pública (DPE-TO). Doutoranda em Sociologia pela Universidade de Coimbra (UC) e em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense (UFF), em regime de cotutela internacional. Mestra em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra, onde também concluiu Pós-Graduação em Direitos Humanos. Autora, dentre outras, de “Direitos e exceção em ensaio(s): ‘Somos tod@s Guarani-Kaiowá?’” (Editora D´Plácido), obra na qual uma versão deste texto foi originalmente publicada. faustinoalvesisabella@gmail.com.

“Nossos antepassados não possuíam peles de imagens e nelas não inscreveram leis. Suas únicas palavras eram as que pronunciavam suas bocas e eles não as desenhavam, de modo que elas jamais se distanciavam deles.”

(Davi Kopenawa; Bruce Albert – A queda do céu: palavras de um xamã yanomami)

O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil: quero o terreno.”

(Clarice Lispector – Mineirinho).

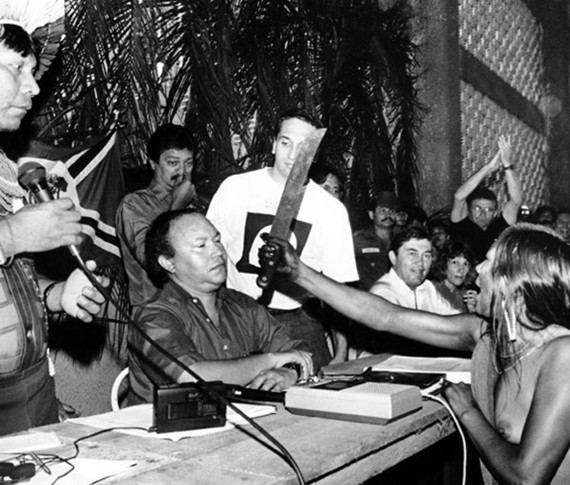

A representação da Justiça como Justitia ou Lady Justice – mulher branca, com olhos vendados e, nalguns casos, sustentando uma espada –, é marca comum e popular da cultura jurídica em muitas partes do mundo, desde os tribunais aos desenhos animados (Branco, 2017, p. 63). Proponho-me, no entanto, a refletir, ainda que muito brevemente, sobre outras formas de representar a justiça, desde a discussão, de um lado, acerca dos crimes cometidos pelo/por Estado(s) enquanto agente(s) da dominação e da violência de matriz colonial. E, de outro, da necessidade de reforçar a concepção da justiça enquanto reivindicação – consideradas, em especial, as dimensões do reconhecimento e da redistribuição (Honneth, 2003; Honneth, Fraser, 2003). O esforço remete-me, desde logo, à memória da célebre fotografia de Tuíra (Imagem 1).

Mulher indígena da Região Norte do Brasil que empunhou o seu facão ao então diretor da Eletronorte – a representar, na ocasião, a ameaça das usinas hidrelétricas sobre os territórios dos povos indígenas do Xingu –, Tuíra nos remete à noção da América enquanto “primeiro espaço/tempo de um padrão de poder de vocação mundial” (Quijano, 2005, p. 126). Alvo, ademais, dos “esforços do colonialismo” por incutir, no seio de suas populações indígenas, a perspectiva de que a sua história anterior era “dominada pela barbárie” (Fanon, 1961, pp. 220-222). Sem prejuízo, o registro bem ilustra que, se a modernidade histórica se constitui desde a escravidão dos povos indígenas, também se inscreve como uma arena de resistências (Cusicanqui, 2010, p. 53).

A cena não deixa de nos rememorar que a conversão de mulheres, negros/as e povos indígenas em “seres inferiores”, levada a efeito pela “ideologia ocidental-patriarcal”, segue por operar ativamente nas/ para as “políticas de desenvolvimento” vigentes (Vergès, 2020, p. 31). Não obstante, faz-nos lembrar os tais “atos poéticos de violência divina”, por meio dos quais se opera uma transformação radical da lei e do “poder soberano”, com o desmantelamento do “dispositivo do estado de exceção” (Agamben, 2008; Boever, 2009, p. 269). E, assim, em vez de Justitia, exsurge Tuíra: no lugar da espada, o facão em riste; olhos e boca bem abertos e, desnecessária a balança (sobretudo ante à incomensurabilidade de determinados bens, materiais e imateriais), o seu próprio corpo, também expressão do território, território em si mesmo (Federici, 2017) , além de locus onde reside e se inscreve a potência de um contrapoder (Gago, 2020) .

A imagem evoca uma compreensão da precariedade enquanto exposição diferencial, por parte de algumas populações, ao dano, à violência e mesmo à morte (Butler, 2018, p. 37), sem esquecer que a própria natureza humana repousa, primordialmente, na vulnerabilidade compartilhada, em maior ou menor grau, por todos/as (Turner, 2006a, p. 9), e não na autonomia, como pretende o ideal do “sujeito liberal” (Fineman, 2019, p. 356). Convoca também a uma “justiça intercultural” (Canotilho, 2003, p. 1434), fundada na necessidade de construir relações entre grupos, assim como práticas, lógicas e conhecimentos distintos, com vistas a conformar e transformar relações de poder que têm naturalizado assimetrias sociais (Walsh, 2002). E, logo, aberta a experiências e práticas socioculturais plurais e distintas daquelas que se totalizam por meio da imposição de determinados grupos, que delas se beneficiam (Rubio, 2018, p. 33).

A busca por uma possível materialização de tal divagação leva a Ritxoko, bonecas confeccionadas por mulheres da etnia indígena Karajá − reconhecida, assim como seus “modos de fazer”, como patrimônio cultural imaterial do Brasil . Imagina-se, então, a mobilização da figura de Tuíra por meio da cerâmica, da argila e do barro, como uma expressão da memória coletiva e da resistência cultural frente ao colonialismo, que segue vivo até os dias atuais. Imbrincada a este, recorda-se a lógica do capitalismo (atualmente em seu estágio neoliberal), enquanto forma de dominação e violência ontológica incidente sobre a justiça, por exemplo, desde a ênfase para uma espécie de privatização da solução dos litígios – reflexo de um contexto mais amplo, que se traveste de autonomia e emancipação, a pretexto da ideia de autocomposição. E, ademais, desde um “direito transgênico”, modificado ou alterado a pretexto de se fazer mais produtivo, quando, em verdade, faltam-lhe “verdadeiros nutrientes teóricos”, numa terra marcada pela sobre-exploração (Narváez, 2017, p. 77).

Nesse cenário, o retrato radical de Tuíra como símbolo da justiça vai ao encontro da necessidade de uma justiça verdadeiramente potente, o que passa por representá-la de modo a refletir compromissos genuinamente radicais por tentar tornar mais disponíveis as formas de “justiça terrena” que estamos continuamente a reconfigurar (Resnik; Curtis, 2007, p. 183). Sim, uma justiça terrena, para além de abstrações idealizadas e de fabricações compulsoriamente generalizadas. Quiçá, uma justiça minimamente apta a contribuir para “adiar o fim do mundo” (Krenak, 2019).

REFERÊNCIAS:

Agamben, G. (2008). Infância e história: destruição da experiência e origem da história. Belo Horizonte, Brasil: Editora UFMG.

De se recordar aqui que “no primeiro plano da memória de um grupo se destacam as lembranças dos acontecimentos e das experiências que concernem ao maior número de seus membros e que resultam quer de sua própria vida, quer de suas relações com os grupos mais próximos” (Halbwachs, 1990, p. 45). Ao perdurar no interior de “marcos sociais” mais ou menos estáveis, numa espécie de “cultura herdada e compartilhada”, a memória coletiva relaciona-se ao que, em alemão, se designa com o termo “Erfahrung” ou “experiência transmitida” (Halbwachs, 2004 apud Traverso, 2012, p. 286).

Boever, A. (2009). Agamben and Marx: sovereignty, governmentality, economy. Law and Critique, 20, 259–270.

Branco, P. (2017), “Exploring Justitia through Éowyn and Niobe: on gender, race and the legal”, Liverpool Law Review, 38/1: 63-82

Butler, J. (2018). Corpos em aliança e a política das ruas: notas para uma teoria performativa de assembleia. Rio de Janeiro, Brasil: Civilização Brasileira (recurso eletrônico).

Canotilho, J. J. G. (2003). Direito constitucional e teoria da constituição (7. ed.). Coimbra, Portugal: Almedina.

Cusicanqui, S. (2010). Ch’ixinakax utxiwa: una reflexión sobre prácticas y discursos descolonizadores. Buenos Aires, Argentina: Tinta Limón.

Fanon, F. (1961). Os condenados da terra. Lisboa, Portugal: Editora Ulisseia.

Federici, S. (2017). Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva. São Paulo, Brasil: Editora Elefante.

Fineman, M. A. (2019). Vulnerability and social justice, Valparaiso University Law Review, 53 (2), 2019, 341-369.

Gago, V. (2020). A potência feminista ou o desejo de transformar tudo. São Paulo, Brasil: Editora Elefante (recurso eletrônico).

Halbwachs, M. (1990). A memória coletiva (2. ed.). São Paulo, Brasil: Edições Vértice; Editora Revista dos Tribunais.

Honneth, A. (2003). A luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo, Brasil: Editora 34.

Honneth, A.; Fraser, N. (2003) Redistribution or recognition?: a political-philosophical exchange. New York, United States of America: Verso.

Krenak, A. (2019). Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo, Brasil: Companhia das Letras.

Lima, N. et al (2011). Bonecas Karajá: arte, memória e identidade indígena no Araguaia. Dossiê Descritivo do modo de fazer ritxoko. Goiânia, Brasil: Museu Antropológico, Universidade Federal de Goiás, IPHAN.

Narváez, J. (2017). #Necroderecho. Ciudad de México, México: Editorial Libitum.

Quijano, A. (2005). Colonialidade do poder, eurocentrismo e América Latina. E. Lander (Ed.). In A colonialidade do saber: eurocentrismo e ciências sociais. Perspectivas latino-americanas. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: CLACSO.

Resnik, J.; Curtis, D. (2007), “Representing Justice: from renaissance iconography to twenty-first century courthouses”, Proceedings of the American Philosophical Society, 151/2: 139-183.

Rubio, D. (2018). Derechos humanos instituyentes, pensamiento crítico y praxis de liberación. Ciudad de México, México: Akal.

Traverso, E. (2012). La historia como campo de batalla: interpretar las violencias del siglo XX. Buenos Aires, Argentina: Fondo de Cultura Economica.

Turner, B. (2006). Vulnerability and human rights. Pennsylvania University Park, United States of America: The Pennsylvania State University Press.

Vergès, F. (2020). Um feminismo decolonial. São Paulo, Brasil: Ubu Editora.

Walsh, C. (2002). Interculturalidad, reformas constitucionales y pluralismo jurídico, Revista Electrónica Aportes Andinos 2.